「NDAって聞いたことあるけど、なんだか難しそう」

「契約書を渡されたけど、どこを見ればいいのかわからない」

記事では「秘密保持契約(NDA)」について、やさしく・わかりやすく解説します。契約書と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、NDAはあなたのアイデアや情報を守るための大切な“お守り”です。

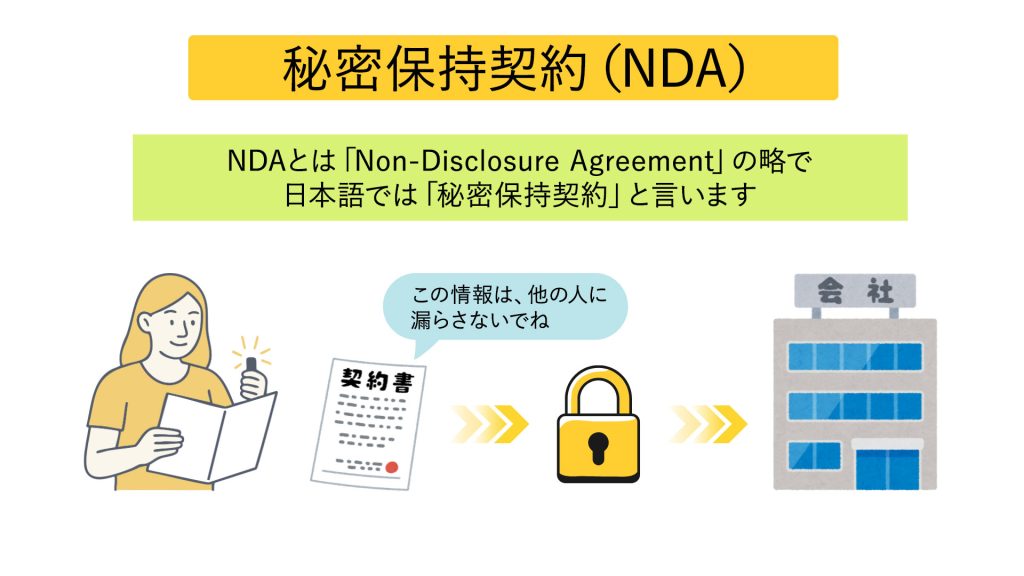

NDAってどんな契約?

NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略で、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。これは、ビジネス上の大切な情報を共有する際に「この情報は他の人に漏らさない」「決められた目的以外に使わない」と約束するための契約です。

たとえるなら…

あなたが描いたキャラクターデザインを企業に見せるとき、「このデザインはまだ秘密だから、勝手に使わないでね」とお願いするようなもの。それを法的にしっかり守るための“約束の紙”がNDAです。

なぜNDAが必要なの?

・情報の漏洩を防ぐ

新商品のアイデアや顧客リストなど、企業やクリエイターにとって大切な情報を守るため。

・安心して話し合える関係をつくる

NDAがあることで「この情報は守られる」という信頼が生まれ、深い話し合いができるようになります。

NDAが必要になる代表的なシーン・ケース

NDAは、さまざまなビジネスシーンで必要になります。

- 新規事業の共同開発・業務提携の検討

新しいサービスや製品を共同で開発したり、他の会社と提携したりする際、お互いの技術情報、事業計画、顧客情報などを共有する前にNDAを結びます。 - 業務委託・外注

イラストレーターや声優、システム開発会社などに業務を委託する際、自社のノウハウや顧客情報などを開示する場合にNDAが必要です。 - M&A(企業の合併・買収)の検討

会社の売買を検討する際、売り手側は買い手側に会社の財務状況や技術情報などの詳細な情報を開示するため、必ずNDAを締結します。 - 採用活動

従業員を雇用する際にも、自社の秘密情報を守るためにNDAを締結することがあります。退職後も秘密保持義務が続くように定めておくことも可能です。 - 商談や打ち合わせ

本格的な取引に入る前の商談段階でも、自社サービスの詳細や未公開の情報を説明する必要がある場合、情報開示前にNDAを結ぶべきです。

NDAの種類:一方的?それとも相互?

NDAは、情報を開示する側(開示者)と情報を受け取る側(受領者)の間で結ばれます。

どちらのタイプになるかは、取引の内容によって変わります。

| 種類 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 片務型NDA | 一方だけが情報を開示し、もう一方が守る | クリエイターが企業にアイデアを提案する |

| 双務型NDA | 両者が情報を開示し合い、互いに守る | 企業同士が共同開発を進める |

NDAの主な内容とポイント

- 秘密情報の定義

どんな情報が「秘密」とされるかを明確にします。技術、営業、財務、人事などが含まれることが多いです。 - 使用目的の制限

開示された情報を、契約で定められた目的以外に使ってはいけないというルールです。 - 第三者への開示条件

弁護士や業務委託先など、必要な場合に限り、条件付きで情報を共有できることがあります。 - 契約期間と存続条項

契約がいつまで有効か、終了後も秘密保持義務が続くかどうかが記載されます。 - 情報の返還・破棄

契約終了時に、受け取った情報をどう扱うか(返す・捨てる)を定めます。 - 違反時の対応

損害賠償や差止請求など、違反があった場合のペナルティが記載されます。

NDAの締結・運用の流れ

NDAの締結は、一般的に以下の流れで進みます。

- 契約内容の協議

秘密情報を開示する目的や、どのような情報を秘密にするかなどについて、相手方と話し合います。 - NDAのドラフト作成

どちらかの当事者がNDAの契約書案を作成します。多くの場合、情報を開示する側が作成します。 - 内容の確認・交渉

作成されたドラフトを相手方に提示し、内容を確認してもらいます。もし修正したい点があれば、協議して調整します。自社にとって不利な点がないか、特に注意深くチェックしましょう。 - 署名・押印

両者が内容に合意したら、契約書に署名・押印(または電子署名)をして締結します。通常は同じ内容の契約書を2部作成し、お互いが1部ずつ保管します。

契約前に必ず確認したいポイント

NDAを渡されたら、以下のポイントを必ず確認しましょう。

自分の会社の役員や従業員、外部の専門家(弁護士、税理士など)に情報を開示する際に、相手方の許可が必要なのか、許される範囲はどこまでなのかを確認しましょう。

「秘密情報」の範囲は明確か?

どんな情報が「秘密」とされるのか、具体的に書かれているかを確認します。口頭での情報も含まれるのか、書面で「秘密」と明示されたものだけか、などです。「秘密情報に該当しない情報」(公知情報など)も明確に書かれているかを確認しましょう。

開示目的は適切か?

秘密情報を使う目的が、自社やあなたの業務内容と合っているかを確認します。目的が曖昧だと、意図しない形で情報が使われてしまうリスクがあります。

秘密保持期間は妥当か?

いつまで秘密を守る義務があるのか、期間が明確に定められているかを確認します。長すぎる場合は、交渉の余地があるかもしれません。契約終了後も秘密保持義務が続く「存続条項」がある場合は、その期間もチェックしましょう。

違反時のペナルティは?

秘密保持義務に違反した場合、どのような責任を負うのか(損害賠償の範囲など)を確認します。

誰まで情報共有が許されるか?

自分の会社の役員や従業員、外部の専門家(弁護士、税理士など)に情報を開示する際に、相手方の許可が必要なのか、許される範囲はどこまでなのかを確認しましょう。

意図せぬ情報漏洩を防ぐための注意点

「うっかり」が大きなトラブルにつながることもあります。以下の点に注意して情報を取り扱いましょう。

- 情報の保管場所を明確にする

秘密情報が含まれる書類やデータは、誰でもアクセスできる場所に放置しない。施錠できるキャビネットに保管したり、パスワードで保護されたフォルダに入れるなど、管理を徹底しましょう。 - アクセス権限を制限する

電子データの場合は、アクセスできる人を限定し、権限のない人が閲覧できないように設定しましょう。 - 持ち出しルールを守る

秘密情報が記載された書類やPCを社外に持ち出す際は、会社のルールに従い、紛失・盗難に細心の注意を払う必要があります。 - SNSでの言及は厳禁

業務で知った秘密情報を、SNSやブログなどで安易に発信することは絶対にやめましょう。たとえ具体的な内容を伏せていても、情報源が特定されてしまう可能性があります。 - 退職時の情報管理

会社を辞める際には、秘密情報を持ち出さない、関連データをすべて削除するなど、退職時のルールを厳守しましょう。

NDAは電子契約で締結できる

NDAは電子契約で締結することが可能です。近年、電子契約の利用は急速に拡大しています。

電子契約とは:

紙の契約書に署名・押印する代わりに、電子データに「電子署名」と「タイムスタンプ」を付与して、インターネット上で契約を締結する方式です。

電子署名法により、一定の要件を満たせば、紙の契約書と同じ法的効力を持つことが認められています。

電子契約のメリット

- 収入印紙は不要:

- 秘密保持契約書は、印紙税法上の課税文書(収入印紙の貼付が必要な文書)には該当しないため、紙で作成した場合でも収入印紙は不要です。

- 電子契約の場合も、印紙税法上の「課税文書の作成」に当たらないため、収入印紙は不要です。

- 電子契約のメリット:

- 時間とコストの削減: 契約書の印刷、製本、郵送、保管などの手間と費用が削減できます。

- スピーディーな締結: 郵送期間が不要なため、遠隔地の相手方とも迅速に契約を締結できます。

- 管理の効率化: 契約書をクラウド上で一元管理できるため、検索や閲覧が容易になり、紛失のリスクも低減します。

- セキュリティの向上: アクセス権限の設定や暗号化により、紙の契約書よりも高いセキュリティを確保できます。

NDAは信頼の第一歩

NDAは、あなたのアイデアや企業の情報を守るための大切な契約です。

契約書を読むのが不安なときは、上司や専門家に相談するのも大事なステップ。

NDAを正しく理解して、安心して仕事を進めよう!